ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Введение. Раздел 1. 1.1.Экономическое развитие в XIX – начале XX вв. Раздел 2. 2.1. Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Раздел 3. 3.1. Великобритания: «мастерская мира» сдаёт позиции. Раздел 4. 4.1. Османская империя и Иран: на осколках былого величия. ИСТОРИЯ РОССИИ XIX В. Россия в эпоху правления Александра I. (раздел для перехода от предыдущей программы обучения) д.1. Россия и мира на рубеже XVIII – XIX вв. Раздел 5. 5.1. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Раздел 6. 6.1. Изменения в быту в первой половине XIX в. Раздел 7. 7.1. Предпосылки и разработка реформ в России. Раздел 8. 8.1. «Народное самодержавие» Александра III. Раздел 9. 9.1. Достижения российской науки и образования. Раздел 10. 10.1. Основные регионы империи и их роль в жизни страны. Нацио-нальные движения и национальная политика. Раздел 11. 11.1. Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Раздел 12. 12.1. Россия и мир на рубеже XIX–XX вв.: динамика и противоречия.

|

Тема 1.3. "Великие идеологии"

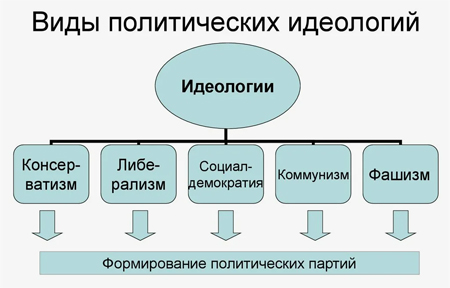

Старый порядок в обществе и государстве уходил в прошлое, и люди задумывались о том, что должно прийти ему на смену. Отдельные идеи предполагаемого общественного устройства превращались в идеологии. Идеология — это система идей, взглядов, убеждений и ценностей, которая объясняет и оправдывает социальное, политическое или экономическое устройство общества..  Идеологии часто делят на левые и правые. На одном из заседаний французского Учредительного собрания в 1789 г. сторонники короля сели справа от председателя, а противники расположились слева от него. С тех пор правыми называли монархические и консервативные силы, а левыми — республиканские и демократические. Либералы находились в центре политического спектра, правее их — консерваторы, левее — демократы, а затем — социал-демократы. Но внутри этих направлений также выделялись правые и левые течения. Например, правые либералы были близки консерваторам, а левые — демократам.

Согласно либерализму (от лат. «свободный»), общество состоит из отдельных личностей, которые рождаются свободными и равными и действуют исходя из собственного блага. Согласно такому взгляду на действительность, каждый человек обладает свободой выбора и действия — работать или не работать, обогащаться или бедствовать. Для блага общества следует устранить все препятствия для личной предприимчивости и обеспечить свободу конкуренции во всех сферах жизни общества. В экономике либералы выступали за свободный рынок и отказ от вмешательства государства в дела частных предпринимателей. Единственным регулятором экономики должна быть т.н. «невидимая рука» рынка — закон спроса и предложения (эколномист Адам Смит). В политике либералы отстаивали права личности, считая, что всё, что не запрещено законом, разрешено. Главным противником либералы считали абсолютистское государство. Конституция, по мнению либералов, должна была обеспечить всем личные гражданские свободы, а также контроль над властью через выборный парламент и принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную). Право голоса либералы предлагали предоставлять не всем, а лишь обеспеченным и образованным. Либералы считали, что только собственность делает человека способным к пользованию политическими правами. В этом заключалось отличие либералов от демократов, которые тоже были сторонниками общественных и личных свобод, но выступали за всеобщее избирательное право.

Консерватизм (от лат. «сохранять») — политическая, социальная концепция, направленная на сохранение традиций, поддержание стабильности общества и эволюционное развитие без резких изменений. Идеология консерватизма появилась как ответ на вызов французской революции 1789 г. и либерализма. Консерваторы исходили из совершенно иных представлений о человеке и обществе нежели либералы. Они считали, что человек по своей природе слаб и грешен, он не сможет воспользоваться свободой, поскольку его разум слаб и недостаточен. Принципу свободы консерваторы противопоставляли принцип порядка и важность традиции. В погоне за прибылью (то, что либералы считали благом для человека) люди преступают мораль (сильный не считается со слабым). Идеология консерватизма не была единой. Некоторые консерваторы действительно не хотели ничего менять. Другие же придерживались девиза«Реформировать, сохраняя». Значительную часть важных реформ во второй половине XIX в. провели именно консерваторы. Общим у либералов и консерваторов было то, что они являлись противниками революций. Консерваторы выступали за сохранение традиционных ценностей — религии, семьи, против либерального «духа наживы».

Сторонники социалистической идеологии исходили из того, что общество устроено несправедливо, и хотели полностью его изменить. Социализм (от лат. «общественный») — это политическая и социальная концепция, основанная на принципах равенства, социальной справедливости и коллективного управления средствами производства. Социалисты были были убеждены, что небольшой по численности класс капиталистов эксплуатирует и угнетает большинство населения. Если либералы делали упор на лозунге "Свобода", то социалисты обращались к лозунгу "Равенство". Социалисты мечтали об обществе социальной справедливости, в котором не будет ни богатых, ни бедных. Социализм получил наибольшее развитие во Франции. Идейными вдохновителями этого учения были: Близким к социализму идейным направлением был анархизм. Анархизм (от греч. «безвластие») — политическая и социальная концепция, основывающаяся на идее свободы и уничтожения всех типов принуждения и подавления. Он включал несколько течений. Одни являлись сторонниками революции, другие — сторонниками реформ. Общим для всех было отрицание всякого насилия над личностью. Анархисты выступали за устранение эксплуатации человека человеком, а также против любой государственной власти. Идейными вдохновителями этого учения были:

Разрабатывавшие социалистическую теорию Карл Маркс (1818—1883) и Фридрих Энгельс (1820—1895) свой вариант социализма назвали «научным» в отличие от прежнего — «утопического» (утопия - от греч. ou — «нет» и topos — «место»). Это новое учение получило название "марксизм" Марксизм — философское, экономическое и социально-политическое учение, призывающее трудящихся (пролетариат) к класовой борьбе за свои интересы против собственников (буржуазии). Главная цель классовой борьбы — построение коммунистического общества, в котором средства производства (земля, заводы, станки, имущество и т.п.) являются совместным владением трудящихся, труд - всеобщим, свободным и творческим, государство, границы, насилие - отсутствуют. Это устраняет классовые противоречия и делает общественное развитие гармоничным. .png) .png) В своем главном труде "Капитал" Маркс показал, что капитализм - это система эксплуатации человека человеком. Маркс выделил два основных класса в обществе: Между этими классами существует непримиримое противоречие интересов, которое порождает классовую борьбу. Эта борьба является главной движущей силой исторического развития, которая в конечном итоге приведет к свержению капитализма и установлению бесклассового общества - коммунизма. Согласно марксизма, каждая эпоха в истории человечества (рабовладение, феодализм, капитализм) характеризуется противоречием между старым (традиционным) и более новым способом производства. Более прогрессивный способ производства побеждает, и происходит переход к новой эпохе (от рабовладельческого строя к феодальному, от феодального к капиталистическому). Переход от одной формации к другой происходит в ходе революций.

Маркс считал, что на смену буржуазным революциям (которых к тому времени уже немало произошло в Европе) должны прийти пролетарские (социалистические). В результате такой революции будет установлена диктатура пролетариата, который и обеспечит переход к коммунизму. Для совершения революции пролетарии всех стран должны создавать революционные партии и объединять свои усилия. Сама же пролетарская революция должна произойти в одной из «передовых» странах, скорее всего в Англии. От теории Маркс и Энгельс перешли к практике. В 1864 г. был создан Первый Интернационал - международная организация, целью которой было сплочение рабочих разных стран для осуществления мировой революции. В Первый Интернационал входило около 200 человек из 13 стран. Из-за идейных разногласий I Интернационал в 1876 г. распался.

Наряду с другими идеями, в образованной среде европейцев формировалась инациональная идея. Сложилось устойчивое представление, что жители одной страны или даже разных стран (если они говорят на одном языке) составляют одно целое — нацию. Появилось и стало разрабатываться учение о национальном сознании, т. е. ощущение особой национальной принадлежности. Эта идея быстро распространялась среди населения стран Европы. Сила и популярность национальной идеи заключалась именно в том, что она выступила в роли объединяющей идеологии. Каждая национальная идеология создавала привлекательный образ собственной нации. Однако одновременно проявились и негативные черты национальной идеи. Собственная нация представлялась лучше других, ей приписывались какие-то особые качества и даже претензии на превос ходство. Националиизм - политические идеология и практика, основанные на представлении о нации и её интересах как высших ценностях. Национализм направлен на достижение преимуществ для представителей одной национальности во власти и доступа к ресурсам (национал-социализм, фашизм). Крайние формы проявлений национализма (мессионизм, экспансионизм, шовинизм, сепаратизм, фашизм и неофашизм) осуждаются и преследуются международным правом.

ИтогиВ ответ на быстрые изменения в политике и обществе в XIX в. появляются идеологии, каждая из которых объясняла общественное устройство с определённых позиций, отражая интересы тех или иных групп населения.

Вопросы для самоконтроля: 1. Почему в XIX в. возникла потребность в политических идеологиях? Какие функции они выполняли?

|

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.jpg)